Die Archivierung wichtiger Unterlagen ist entscheidend, um jederzeit Ansprüche nachweisen oder abwehren zu können. Die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen müssen sowohl von Privatpersonen als auch von Unternehmen beachtet werden. Dokumente sollten erst nach Ablauf der Fristen vernichtet werden. Dieser Beitrag informiert Sie über die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen und für wen sie relevant sind.

Gesetzliche Aufbewahrungsfristen „kurz erklärt“

Gesetzliche Aufbewahrungsfristen legen fest, wie lange Dokumente aus steuerlichen oder rechtlichen Gründen aufbewahrt werden müssen. Sie gelten für Privatpersonen und Unternehmen. Werden sie nicht eingehalten, können Bußgelder oder Strafen drohen.

Definition: Gesetzliche Aufbewahrungsfristen

Gesetzliche Aufbewahrungsfristen dienen in erster Linie dazu, die Beweissicherung zu wahren. Damit beispielsweise zu einem späteren Zeitpunkt Ansprüche nachgewiesen oder abgewehrt werden können, müssen die entsprechenden Unterlagen vorgelegt werden können. Insbesondere in Bezug auf das Steuerrecht spielen gesetzliche Aufbewahrungsfristen eine große Rolle.

Unterlagen sollten erst nach dem Ende der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen vernichtet werden, diese enden, sobald sämtliche Ansprüche verjährt sind. Zusätzlich sind die neuen Regelungen der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Bezug auf die Aufbewahrungsfristen relevant.

Überblick

Die folgende Tabelle gibt einen schnellen Überblick zu den wichtigsten Informationen gesetzlicher Aufbewahrungsfristen.

| Aspekt | Details |

| Übliche Aufbewahrungsfristen | 6 Jahre, 10 Jahre |

| Für wen gelten gesetzliche Aufbewahrungsfristen? |

Privatpersonen, Gewerbetreibende, Unternehmen |

| Konsequenzen bei Nichteinhaltung |

|

| Wann beginnen die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen? | Zum Ende eines Kalenderjahres |

HGB und AO

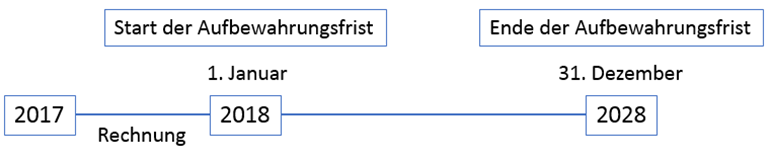

Der Gesetzgeber verpflichtet Gewerbetreibende und Unternehmen zur ordnungsgemäßen Verwahrung von Geschäftsunterlagen durch gesetzliche Aufbewahrungsfristen. Diese beginnen jeweils zum Ende des Kalenderjahres, in dem die Dokumente erstellt wurden oder in Ihrem Unternehmen eingegangen sind. Sie sind zur Aufbewahrung von Unterlagen verpflichtet, damit diese bei Bedarf vorgelegt werden können.

Bei Betriebsprüfungen oder Gerichtsverhandlungen können Unterlagen zu abgeschlossenen Geschäftsvorgängen erforderlich sein. Innerhalb der gesetzlichen Verjährungsfristen können Dritte rechtswirksame Ansprüche anmelden, die nur durch Vorlage entsprechender Unterlagen abgewehrt werden können. Insbesondere bei Gerichtsverhandlungen ist oft die Vorlage von Handelsbüchern erforderlich (siehe § 258 Abs. 1 HGB).

Regelungen der AO und HGB

Die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen werden im Steuerrecht durch die Abgabenordnung (AO) und im Handelsrecht durch das Handelsgesetzbuch (HGB) festgelegt. Die Vorschriften stimmen größtenteils überein, wobei in der Praxis häufig die steuerrechtlichen Vorgaben der Abgabenordnung von Bedeutung sind. Diese Aufbewahrungsfristen gelten für alle Organisationen und Unternehmen, die durch rechtliche Vorgaben in Steuer- oder Handelsrecht zur Buchführung verpflichtet sind.

In § 147 Abs. 1 AO sind die folgenden Unterlagen aufgeführt, für die nach Absatz 3 eine Aufbewahrungsfrist von 10 Jahren gilt:

- Bücher & Aufzeichnungen

- Eröffnungsbilanzen, Jahresabschlüsse, Lageberichte, Inventare

- Arbeitsanweisungen & sonstige Organisationsunterlagen (zum besseren Verständnis von Eröffnungsbilanz, etc.)

- Buchungsbelege

- Unterlagen nach Artikel 15 Abs. 1 & Artikel 163 (Zollkodex der Union)

Eine kürzere Aufbewahrungsfrist von 6 Jahren gilt für Unterlagen wie empfangene Handels- oder Geschäftsbriefe, Kopien versendeter Handelsbriefe sowie Dokumente, die für die Besteuerung von Bedeutung sind. Dazu zählen beispielsweise Lieferscheine, Rechnungen, Quittungen und Auftragsbestätigungen. Zudem verweist § 140 AO auf gesetzliche Aufbewahrungsfristen aus anderen Gesetzen, sofern diese für die Besteuerung relevant sind. Hierzu gehören auch das Umsatzsteuergesetz sowie Vorschriften des Arbeits- und Sozialversicherungsrechts.

Neben den steuerrechtlichen Vorgaben gelten für Kaufleute auch handelsrechtliche Aufbewahrungspflichten, die in § 257 HGB geregelt sind. Hierbei sind für die folgenden Unterlagen Aufbewahrungsfristen von 10 Jahren vorgeschrieben:

- Eröffnungsbilanzen & Jahresabschlüsse

- Buchungsbelege

- Inventare

- Einzelabschlüsse (siehe § 325 Abs. 2a HGB)

- Konzernlageberichte

- Handelsbücher

- Konzernabschlüsse & Konzernlageberichte

- Arbeitsanweisungen & sonstige Organisationsunterlagen

Für empfangene Handelsbriefe sowie Kopien versendeter Handelsbriefe gilt eine Aufbewahrungsfrist von 6 Jahren. Diese Dokumente beziehen sich ausschließlich auf Handelsgeschäfte.

Privatpersonen & Unternehmen

Zwischen den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen für Privatpersonen und Unternehmen gibt es einige Unterschiede, die im Folgenden erläutert werden.

Für Privatpersonen

Auch für Privatpersonen gelten gesetzliche Aufbewahrungsfristen. Nach § 14b Abs. 1 S. 5 Nr. 1 UStG existiert eine Verpflichtung zur Aufbewahrung von Rechnungen, Zahlungsbelegen oder ähnlichen Nachweisen zu steuerpflichtigen Leistungen.

Die gesetzliche Frist beträgt 2 Jahre, insbesondere für Eigenheimbesitzer, die handwerkliche Leistungen in Anspruch nehmen. Bei handwerklichen Leistungen mit Gewährleistungspflicht kann es sinnvoll sein, Unterlagen bis zu fünf Jahre aufzubewahren. Diese Regelungen dienen vorrangig der Eindämmung von Schwarzarbeit.

Darüber hinaus ist es im eigenen Interesse sinnvoll, weitere Unterlagen zu verwahren, wie zum Beispiel:

- Geburtsurkunden

- Gehaltsabrechnungen

- Versicherungsunterlagen

Eine gesetzliche Pflicht zur Aufbewahrung dieser Dokumente besteht für Privatpersonen jedoch nicht.

Für Unternehmen

Unternehmen unterliegen strengeren Aufbewahrungspflichten als Privatpersonen. Die Regelungen in § 14b UStG schreiben für Rechnungen, Zahlungsbelege und ähnliche Nachweise eine Aufbewahrungsfrist von zehn Jahren vor. Wenn Sie als Unternehmer die Leistungen jedoch für den privaten Bereich verwenden, gilt ebenso wie bei Privatpersonen eine Aufbewahrungsfrist von zwei Jahren.

Fristen

Die nachstehende Übersicht zeigt die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen aus AO, HGB und weiteren Regelungen für Unternehmen und Privatpersonen:

| Gesetzliche Aufbewahrungsfristen | Rechtsgrundlage | Unterlagen (Beispiele) |

| 2 Jahre | § 16 Abs. 2 ArbZG | Aufzeichnungen des Arbeitgebers zu Arbeitszeiten/Überstunden |

| 6 Jahre | § 257 HGB / § 147 AO |

|

| 6 Jahre | § 50 BRAO | Handakten von Anwälten |

| 10 Jahre | § 257 HGB / § 147 AO |

|

| 10 Jahre | § 14b UStG | Erhaltene Rechnungen & Kopien ausgestellter Rechnungen (Unternehmensrelevant) |

| 30 Jahre | § 28 Abs. 3 RöV | Röntgenbilder & Aufzeichnungen zu Röntgenuntersuchungen |

Für gesetzliche Aufbewahrungsfristen kann in manchen Fällen auch eine Verlängerung gelten. Solange die Festsetzungsfrist von Steuern noch nicht beendet ist, verlängern sich auch die Aufbewahrungsfristen. Dies kann der Fall sein, beispielsweise durch eine Betriebsprüfung, einen Einspruch gegen eine Steuerfestsetzung oder eine später eingereichte Steuererklärung.

Darüber hinaus müssen Unterlagen auch dann aufbewahrt werden, wenn die gesetzliche Aufbewahrungsfristen bereits abgelaufen sind, zum Beispiel bei:

- Vorläufiger Steuerfestsetzung (siehe §165 AO)

- Bereits begonnener Außenprüfung

- Schwebenden oder erwartbaren Rechtsbehelfsverfahren

- Gestellten Anträgen beim Finanzamt (zur Begründung)

- Bußgeld oder steuerstrafrechtlichen Ermittlungen

DSGVO

Seit dem 25. Mai 2018 müssen Unternehmen die Vorgaben der neuen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) anwenden. Besonders relevant ist Artikel 17 (Recht auf Löschung / Recht auf Vergessenwerden), der die Pflicht regelt, personenbezogenen Daten zu löschen, die nicht mehr benötigt werden. Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten nach Art. 6 DSGVO ist nur dann zulässig, wenn ein legitimer Grund vorliegt, wie beispielsweise die Einwilligung der betroffenen Person.

Die DSGVO-Vorgaben heben gesetzliche Aufbewahrungsfristen keineswegs auf, denn in Artikel 17 Abs. 3b DSGVO gelten Ausnahmen für Daten, die aufgrund gesetzlicher Pflichten weiter aufbewahrt werden müssen. Erst nach Ablauf der Fristen erfolgt die Löschung.

Mit Inkrafttreten der DSGVO gilt außerdem der Grundsatz der Datenminimierung (Art. 5 Abs. 1 b). Daten dürfen somit lediglich zweckgebunden und reduziert auf notwendiges Maß beschränkt genutzt oder gespeichert werden. Bei Verstößen kann dies im schlimmsten Fall zu Bußgeldern von bis zu 20 Millionen Euro oder 4 % des weltweiten Jahresumsatzes führen (siehe Artikel 83 Abs. 5 a).

Personenbezogene Daten

Der Umgang mit personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit gesetzlichen Aufbewahrungsfristen stellt Unternehmen vor besondere Herausforderungen. Verstöße können zu Bußgeldern führen, wobei die Höhe unter anderem davon abhängt, ob es sich um einen Einzelfall oder um systematische Praxis handelt (Art. 83 Abs. 2 lit. a DSGVO).

Um sowohl gesetzliche Aufbewahrungsfristen als auch die DSGVO einzuhalten, empfiehlt sich die Erstellung eines Löschkonzepts:

-

Daten kategorisieren

Ordnen Sie die Daten in bestimmte Kategorien ein. Sinnvoll ist eine Kategorisierung nach gleichen gesetzlichen Aufbewahrungsfristen. -

Speicherorte erfassen

Welche Systeme enthalten die Daten? Welche Systeme sind maßgeblich? -

Aufbewahrungsfristen überwachen

Daten löschen, sobald gesetzliche Fristen ablaufen. -

Dokumentation

Löschprotokolle führen, die zum Nachweis der Löschung aufbewahrt werden.

Bei Papierdokumenten kann die Zusammenarbeit mit spezialisierten Dienstleistern wie ScanProfi sinnvoll sein. Diese übernehmen die Digitalisierung, gesetzeskonforme Archivierung und sichere Vernichtung nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen.

Besondere Berufsgruppen

Es gibt besondere Berufsgruppen, für die strengere Aufbewahrungs- und Beweispflichten gelten: Anwälte und Ärzte.

| Aufbewahrungsfrist | Bemerkungen | |

| Anwälte | 6 Jahre (§ 50 BRAO) | Handakten: Fristen können bei fehlender Rückmeldung des Auftraggebers entfallen |

| Ärzte | 10 bis 30 Jahre (§ 197, § 199 BGB) | Patientenakten, Röntgenbilder: Mindestaufbewahrung 10 Jahre, ggf. bis 30 Jahre zur Beweissicherung |

Ein strukturiertes Löschkonzept und eine sorgfältige Datenkategorisierung helfen, DSGVO-konform zu arbeiten und gleichzeitig gesetzliche Aufbewahrungsfristen einzuhalten.

Dokumente aufbewahren

Unternehmen und Privatpersonen sind verpflichtet, Dokumente während der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen ordnungsgemäß aufzubewahren und zu archivieren. Dabei geht es nicht nur um die Dauer der Aufbewahrung, sondern auch um Form, Schutz und Zugänglichkeit der Unterlagen. Dabei ist es egal, ob es sich um digitale Unterlagen oder um physische Unterlagen handelt.

Wichtige Punkte dabei sind:

Eine sichere Lagerung ist wichtig, denn die Dokumente müssen vor Verlust, Diebstahl oder Beschädigung geschützt werden.

Unterlagen müssen bei Bedarf jederzeit zugänglich und lesbar sein, für z. B. Betriebsprüfungen oder Gerichtsverfahren.

Die Integrität der Dokumente ist entscheidend: Änderungen müssen nachvollziehbar sein und es sind Originale oder revisionssichere Kopien erforderlich.

Datenschutz und Sicherheit der Dokumente müssen gewährleistet sein. Personenbezogene Daten sind gemäß DSGVO zu schützen und nur so lange aufzubewahren, wie es gesetzlich oder für den vorgesehenen Zweck erforderlich ist.

Häufig gestellte Fragen

Die Dauer gesetzlicher Aufbewahrungsfristen hängt von der Art der Dokumente ab. Übliche Fristen sind 2, 6 oder 10 Jahre, in besonderen Fällen bis zu 30 Jahre. Die Fristen beginnen in der Regel am Ende des Kalenderjahres, in dem die Dokumente erstellt oder empfangen wurden.

Zu den Dokumenten, die länger als 10 Jahre aufbewahrt werden müssen, zählen unter anderem Patientenunterlagen und Röntgenbilder sowie Dokumente mit steuerlicher Relevanz bei außergewöhnlichen Sachverhalten oder Unterlagen, die für Rechtsansprüche mit langer Verjährung relevant sind.

Unternehmen müssen Kontoauszüge 10 Jahre (§ 257 HGB / § 147 AO) aufbewahren und bei Privatpersonen ist es sinnvoll sie 6-10 Jahre aufzuheben für steuerliche Nachweise.

Die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen liegen je nach Art der Unterlagen bei 2, 6, 10 oder in Ausnahmefällen 30 Jahren.